Дефект межпредсердной перегородки

Дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП) – это группа врождённых пороков сердца (ВПС), для которых характерно наличие аномального сообщения между двумя предсердиями (рисунок №2). В норме камеры правых и левых отделов сердца разделены герметичными перегородками. При ДМПП вследствие нарушения развития формируется одно или несколько отверстий в перегородке.

ДМПП различаются по размеру (от небольшого отверстия до полного отсутствия межпредсердной перегородки – единое предсердие), по расположению и количеству дефектов (от одного до множественных).

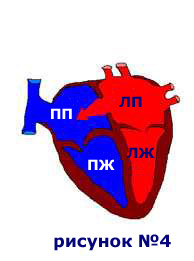

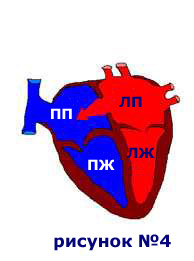

Различают первичный и вторичный ДМПП. При первичном ДМПП (рисунок №3) имеется большой по размеру дефект, находящийся в нижней части перегородки.

Вторичные ДМПП (рис. №4) полностью окружены ободком перегородочной ткани, и в нижнем отделе всегда имеется участок перегородки, позволяющий хирургу использовать его для закрытия дефекта. Кроме того, современные методики закрытия ДМПП, о которых будет сказано ниже, могут применяться только при вторичных ДМПП по той же причине. В большинстве случаев вторичный ДМПП находится в средней части перегородки.

Открытое овальное окно (ООО) является вариантом межпредсердного сообщения, но это не ДМПП, так как оно является не следствием недостаточности ткани межпредсердной перегородки, а всего лишь недоразвитием клапана овального отверстия (рисунок №6).

При ООО не возникает нарушений гемодинамики (не происходит изменение направления и скорости потока крови), поэтому ООО не требует хирургического лечения.

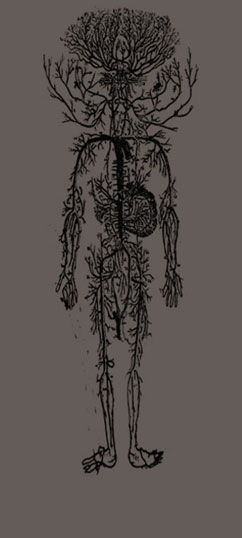

Нарушение кровообращения

Какие же патологические процессы происходят при ДМПП и почему его нужно ликвидировать? Как известно, давление крови в левых отделах сердца выше, чем в правых, а растяжимость и податливость ткани в них ниже, поэтому возникает сброс (шунт) крови из левого предсердия в правое, где венозная кровь, поступающая из полых вен, смешивается с артериальной, поступающей через ДМПП (рисунок № 7). При этом в правый желудочек и в лёгочную артерию, а затем в лёгкие поступает избыточный объём переобогащённой кислородом крови. Сосуды лёгких могут вмещать объём крови, трижды превышающий допустимый. В результате длительной и нарастающей перегрузки малого круга кровообращения сосуды малого круга кровообращения спазмируются, а затем, вследствие переизбытка кислорода, в них происходят изменения, называемые склерозом (стенка сосуда теряет эластичность, мышечная ткань замещается соединительнотканной фиброзной), и возникает лёгочная гипертензия.

При этом у ребёнка возникает синюшность кожных покровов в области носогубного треугольника, сначала преходящая, при кашле, физической нагрузке, затем постоянная. В поздних стадиях порока происходит изнашивание миокарда правого желудочка и развивается сначала правожелудочковая, а затем и тотальная сердечная недостаточность, вследствие которой пациент погибает.

Проявления и естественное течение ДМПП

ДМПП относится к гемодинамически длительно компенсированным порокам. Выраженность его проявлений зависит от величины и положения дефекта, а также от длительности существования ДМПП и развития осложнений. Дети с вторичным ДМПП и небольшим сбросом крови развиваются нормально, не предъявляют жалоб, у них длительно сохраняется высокая физическая работоспособность, а первые симптомы начинают проявляться в третьем десятилетии жизни.

При малых ДМПП единственным, что может навести на мысль о наличии у ребенка ВПС, является выслушиваемый при аускультации врачом-педиатром шум в области сердца. Именно этот симптом является поводом для дальнейшего обследования ребёнка. При средних и больших дефектах первые признаки врождённого порока сердца могут обнаружиться уже в первом полугодии жизни в виде стойкой бледности, отставания в физическом развитии, недостаточном приросте массы тела. В результате перегрузки лёгких большим объёмом крови характерна склонность к частому возникновению респираторных заболеваний, особенно бронхитов, пневмоний. В связи с обкрадыванием большого круга кровообращения (ведь значительная часть крови циркулирует в сосудах лёгких) пациенты выглядят бледными, отстают в физическом развитии, у них отмечается склонность к головокружению, обморокам. Большая часть пациентов не доживает до 40 лет, а выжившие к 50 годам становятся инвалидами. Основной причиной смерти больных с длительно существующим ДМПП являются развитие сердечной недостаточности и нарушения ритма сердца. Тяжелее обстоит дело при наличии первичного ДМПП. В этом случае быстрее развивается лёгочная гипертензия, а частое сочетание порока с другими ВПС и экстракардиальными аномалиями ускоряет развитие сердечной недостаточности. Непосредственными причинами смерти являются тяжёлые вирусные инфекции, рецидивирующие пневмонии.

При подозрении на ВПС выявить или исключить его может своевременно выполненные эхокардиоскопия или УЗИ сердца. Этот метод исследования в настоящее время является абсолютно безопасным.

Хирургическая коррекция ДМПП

Оптимальным для проведения операции считается возраст от 1 до 12 лет, когда, с одной стороны, наступает адаптация детского организма к патологическим изменениям, происходящим при ВПС, в том числе при ДМПП, а с другой, – уже невозможно спонтанное закрытие дефекта, которое иногда бывает при малых ДМПП. Однако при неэффективности консервативного лечения и наличии ярких симптомов заболевания операцию проводят в любом возрасте. Существует два способа закрытия ДМПП. Первый способ – это операция, которая выполняется в условиях искусственного кровообращения, чаще с остановкой сердца, и заключается в ушивании ДМПП либо закрытии (пластики ДМПП) заплатой из собственного перикарда. Результаты оперативного лечения обычно хорошие. Средняя послеоперационная летальность составляет 2% от всех оперированных больных, связана она с острой сердечной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма и бывает у детей младшего возраста и пациентов, имеющих сопутствующие пороки сердца и экстракардиальные аномалии. После операции у большинства детей происходит быстрая нормализация гемодинамики (первые 6–12 месяцев), 88% из них в дальнейшем становятся практически здоровыми. Следует отметить, что шум в области сердца исчезает только у половины оперированных больных, что связано с небольшим остаточным градиентом давления между правым желудочком и лёгочной артерией. При наличии исходной лёгочной гипертензии нормализация давления в лёгочной артерии, гипертрофия правых отделов сердца исчезают лишь у 30% оперированных детей, поэтому желательно выполнять радикальную коррекцию ДМПП до развития симптомов лёгочной гипертензии.

Второй способ закрытия ДМПП – это малоинвазивная процедура, выполняемая в рентгеноперационной с помощью специальных окклюдеров. Она заключается в том, что через прокол на бедре в бедренную вену, а затем в правое предсердие проводится специальный катетер, содержащий окклюдер, которым «пломбируется» ДМПП. Данному методу лечения подлежат только вторичные дефекты небольших размеров. Взрослым такие операции выполняются даже без наркоза, детям проводят общую анестезию, для того чтобы обеспечить неподвижность ребёнка на операционном столе.

Эндоваскулярные (внутрисосудистые) вмешательства с использованием специальных эндоваскулярных устройств

Использование в лечении врожденных пороков сердца эндоваскулярных технологий открыло новые возможности в лечении этой тяжелой кардиальной патологии. Суть эндоваскулярного лечения состоит во введении в просвет вены или артерии различных внутрисосудистых устройств (катетеров, баллонов, стентов, окклюдеров и т.д.), подведением их через сосудистое русло к зоне выявленной патологии и осуществлении с их помощью разных лечебных процедур. Такой подход имеет ряд неоспоримых преимуществ перед открытой операцией. Прежде всего, отсутствует необходимость в выполнении широкого травматичного хирургического доступа к сердцу (чаще всего это срединная стернотомия или торакотомия). Проведение эндоваскулярного вмешательства уменьшает сроки самой операции и необходимость в использовании общего наркоза или серьезной поддерживающей терапии. Это означает, что послеоперационный период после такого эндоваскулярного лечения врожденной патологии сердца может быть менее продолжительным и протекать без серьезных осложнений.

Почти за 20 летний период использования эндоваскулярного лечения врожденных пороков сердца, внутрисосудистый вариант лечения хорошо себя зарекомендовал и в последние годы используется в качестве метода выбора при лечении большинства простых врожденных дефектов. Среди них наиболее распространенными являются:

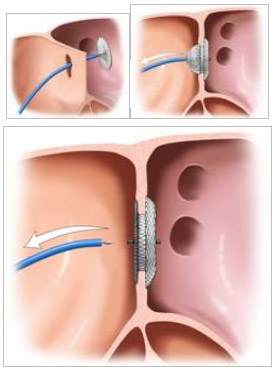

- Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП). При ДМПП в просвет вены вводят специальный катетер и продвигают его по направлению к межпредсердной перегородке. На кончике этого катетера в сложенном состоянии расположено крошечное устройство, которое устанавливают в проекции ДМПП и раскрывают по типу «зонтика». Это устройство носит название окклюдер для сердца. Наиболее распространенным вариантом такого окклюдера является окклюдер Amplatzer. После раскрытия окклюдер полностью закупоривает межпредсердное сообщение и отсоединяется от доставляющего катетера. После установки окклюдера Amplatzer в дефекте межпредсердной перегородке проводится обязательный ангиографический контроль правильности его позиции и отсутствия патологического сброса крови из левого предсердия в правое.

- Стеноз клапан легочной артерии. Эндоваскулярный хирург также как и случае ДМПП вводит в просвет вены катетер и располагает его в проекции суженного клапана легочной артерии. На кончике катетера расположен баллончик, который находится в спавшемся состоянии. Этот катетер правильно размещают в проекции клапана и выполняют его раздувание, при котором происходит расширение (дилатация) клапана или области стеноза клапана легочной артерии и восстановление нормальной проходимости сосуда и работы легочного клапана. Сама процедура носит название баллонной дилатации клапана. Благодаря такой процедуре можно провести лечение стеноза любого клапана сердца.

Рис.3 Этапы установки окклюдера Amplatzerпри дефекте межпредсердной перегородки

Во время операции хирурги нередко используют с целью контроля за правильностью эндоваскулярного лечения транспищеводную эхокардиографию (ЭхоКГ) или ангиографию. Транспищеводная эхокардиография – это специальный вариант эхокардиографии, при котором ультразвуковой датчик расположен на кончике эндоскопа, который располагают в пищеводе и с его помощью сканируют задние отделы сердца, что достаточно сложно сделать при обычной трансторакальной ЭхоКГ. Этот метод исследования также иногда используется в диагностики сложных комбинированных пороков сердца.

Нередко эндоваскулярная техника используется как дополнение или один из этапов хирургического лечения при коррекции сложных пороков.